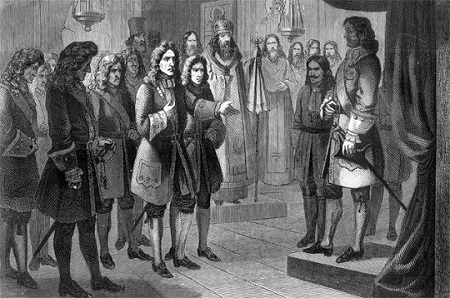

Манифест Петра I от 27 апреля 1702 года: «Врата державы отворяются»

_____

Весной 1702 года, когда Северная война была в самом разгаре, а молодой российский флот только начинал крепнуть на Балтике, Пётр I подписал документ, который навсегда изменил судьбу России. Его манифест от 27 апреля, известный как «О вызове иностранцев в Россию с обещанием им свободы вероисповедания», стал не просто приглашением иностранных специалистов, а стратегическим шагом к созданию новой империи. Манифест гарантировал переселенцам выгодные условия службы (особенно для военных и инженеров), свободу вероисповедания, неприкосновенность собственности и право на выезд (разрешалось покинуть Россию после истечения контракта - что резко контрастировало с практикой других стран, где иностранных специалистов часто удерживали насильно)...

Но почему именно 1702 год стал переломным? Ведь иностранцы — военные наемники, ремесленники, врачи — прибывали в Россию и раньше. Еще в XV–XVI веках московские князья и цари охотно пользовались услугами иноземцев. При царе Алексее Михайловиче (1645-1676) служили шотландец Патрик Гордон (с 1661 года) и швейцарец Франц Лефорт (с 1675 года), а при его преемнике Фёдоре Алексеевиче (1676-1682) — артиллерийский эксперт Яков Брюс (с 1678 года). Однако Петр I сделал их привлечение системной государственной политикой...

При этом важно понимать — Россия не была пустым полотном, на котором Европа могла рисовать что угодно. Она уже имела свою военную традицию, промышленные зачатки и дипломатический вес.

За полвека до петровских реформ, при царе Алексее Михайловиче, в России уже существовали полки нового строя, созданные по европейскому образцу. Русские выборные солдаты, драгуны, рейтары и пушкари успешно противостояли польским и шведским войскам, а на верфях в Дединове строились первые парусные корабли европейского типа. Войны с турками и поляками, взятие Азова в 1696 году показали, что русская армия способна побеждать сильного противника, а построенные в Воронеже корабли доказали — судостроительные традиции в России имелись и до Петра.

Однако молодой царь понимал: чтобы выиграть войну у Швеции — самой передовой военной державы того времени — нужны системные изменения. После поражения под Нарвой в 1700 году, где проявилось превосходство шведской артиллерии и выучки войск, Пётр осознал необходимость привлечения лучших европейских специалистов. Но не слепо, а избирательно, с чётким пониманием, какие именно знания требуются России...

Следует отметить, что ключевые иностранные специалисты начали служить России ещё до манифеста...Но Манифест 1702 года систематизировал их правовой статус и открыл путь новым специалистам...

В кораблестроении незаменимым оказался голландский мастер Корнелиус Крюйс, который ещё в 1697 году начал руководить строительством Балтийского флота и подготовил целую плеяду русских корабелов. Под его началом работал молодой плотник Осип Щека, ставший впоследствии одним из лучших русских судостроителей. Именно такой подход — когда иностранные мастера не просто выполняли работу, а готовили местные кадры — стал залогом успеха петровских преобразований.

Особое внимание Пётр уделял инженерному делу. Прибывший уже после манифеста архитектор Доменико Трезини (с 1703 года) не только строил Петропавловскую крепость, но и обучал русских каменщиков новым технологиям. Его ученики впоследствии возводили здания по всей новой столице. Английский инженер Джон Перри, начавший работу в России ещё в 1698 году, провёл масштабные работы по созданию Вышневолоцкой водной системы, при этом подготовив десятки русских гидротехников.

Важно отметить, что Пётр не допускал слепого копирования западных образцов. Все нововведения тщательно адаптировались к российским условиям. Например, при создании новой армии сохранились лучшие традиции русской военной школы — упор на артиллерию, использование лёгкой кавалерии, внимание к инженерным войскам. В судостроении голландские технологии сочетались с русскими традициями работы с древесиной, что дало удивительные результаты — построенные на русских верфях корабли не уступали европейским, а по долговечности часто превосходили их.

Контроль за деятельностью иностранных специалистов был строгим. Тех, кто не справлялся с обязанностями или проявлял пренебрежение к русским традициям, без сожаления отправляли обратно. Известен случай, когда саксонский инженер фон Зален пытался саботировать строительство крепости, считая русских рабочих неспособными освоить сложные технологии. Пётр лично распорядился отправить его домой, а работы продолжились под руководством русского инженера Василия Корчмина, который блестяще справился с задачей.

При этом многие иностранцы, приехавшие по петровскому приглашению, настолько вросли в русскую почву, что их потомки стали видными деятелями российской истории. Семья голландских корабелов Ван-дер-Вультов дала России несколько поколений морских офицеров. Потомки шотландского генерала Гордона верой и правдой служили Российской империи вплоть до XX века...

Иностранцы не «заменили» русских, но ускорили передачу необходимых для модернизации страны знаний (уже при Елизавете Петровне Россия обходилась своими кадрами)...

Сегодня, оглядываясь на петровский опыт, нельзя не заметить разительных отличий в подходе к миграционной политике. Если тогда Россия привлекала лучших специалистов, которые не только работали, но и учили, то сейчас основной поток составляют низкоквалифицированные рабочие. Если иностранцы петровской эпохи стремились интегрироваться в русское общество, то современные мигранты зачастую образуют замкнутые общины, живущие по своим законам.

Главный урок петровского манифеста заключается в том, что открытость должна быть избирательной. «Врата державы» должны пропускать только тех, кто способен принести реальную пользу нашей стране...Пётр Великий показал, как можно использовать иностранный опыт, не теряя при этом национальной идентичности. Этот баланс между открытостью и сохранением собственных традиций остаётся актуальным и по сей день...

Текст создан DeepSeek и rusfact.ru

- 428 просмотров